タンタルコンデンサと積層セラミックコンデンサの比較

はじめに

タンタル(Ta)コンデンサと 積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、電子機器に広く使用されているコンデンサである。タンタルコンデンサと積層セラミックコンデンサは、構造技術や材料が大きく異なるものの、基本的な機能は同じです。コンデンサは一時的な電池として機能し、電荷を供給することで直流電圧を一定に保ちます。コンデンサはまた、単極フィルターとしてバイパス・チャンネル回路に使用することもできる。抵抗やインダクタと接続して高次のフィルタ回路を作ることもできる。

タンタルコンデンサとMLCCは、コンデンサとしての機能は同じですが、製造から使用時のパラメータまで多くの違いがあります。その違いを紹介する前に、まずはコンデンサに関する基本的な情報を整理しておこう。平行平板コンデンサの場合、静電容量は以下の式で求められます。

C = εr*ε0*A/d

C = 静電容量(F)

A = 2枚のプレートの重なり面積 (m2)

εr = 比誘電率/誘電率 (εrはプレート間の材料によって決まる)

ε0 = 電気定数 (8.854 * 10-12 F*m-1)

d = 2枚のプレート間の距離 (m)

静電容量は、どの種類のコンデンサを選ぶかを検討する際に重要なパラメータの1つです。タンタルコンデンサは、プレート間距離が短く、プレート面積が大きく、Ta2O5比誘電率が高いため、通常、体積あたりの静電容量が大きくなります。

この記事では、インピーダンスカーブ、寄生インダクタンス(ESL)、等価直列抵抗(ESR)、テンペランス効果、マイクロフォニック効果といった側面から、タンタルコンデンサとMLCCを比較する。すべての比較は、静電容量とサイズが類似したコンデンサに限定されています。

タンタルコンデンサとMLCCコンデンサの基本情報

タンタルコンデンサとは?

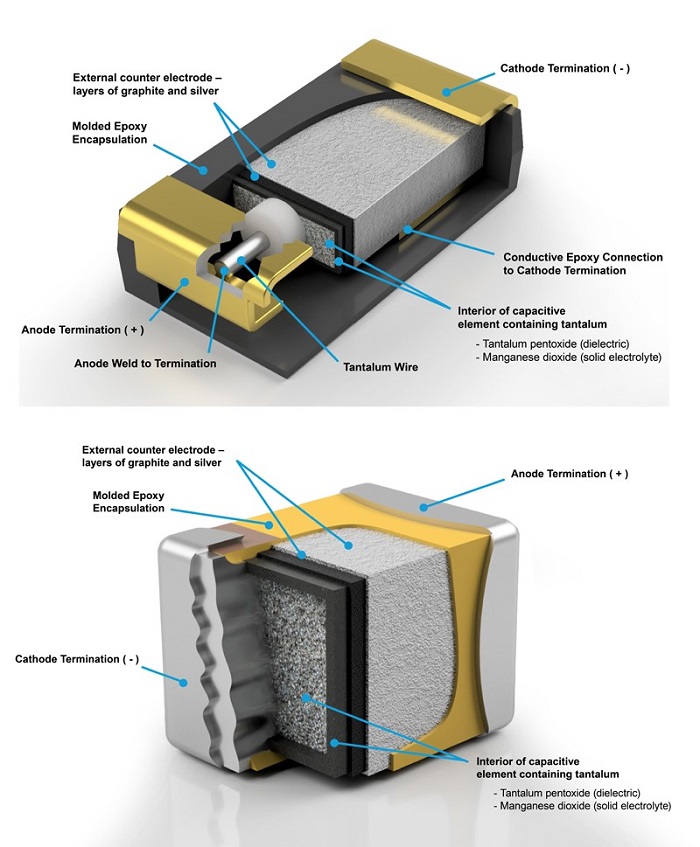

タンタルコンデンサは、タンタル粉末とタンタル線を原料としています。タンタル線の周囲にタンタル粉末をプレスすることにより、タンタルペレットが形成されます。このタンタルペレットがコンデンサの陽極となる。ペレットは非常に多孔質なので、電荷をたくさん集めることができる。これが、タンタル・コンデンサの体積あたりの静電容量が大きい理由のひとつである。陽極の外側にTa2O5を形成することで、誘電体が形成される。最後のステップは、Mn(NO3)2を用いてMnO2陰極層を作り、誘電体の外側に陰極を形成することである。

図1aは、陽極を回路に接続するためにタンタル・ワイヤーを使用した従来のタンタル・コンデンサーである。図1bは、近年市場に導入された新しい小型タンタルコンデンサである。部品密度が高く、基板スペースが限られた環境でよく使用される。その陽極は、タンタルウェハーをタンタル粉末でプレスして作られる[2]。

図1aおよびb:モールド型タンタル・コンデンサ(上)とマイクロチップ型タンタル・コンデンサ(下)[2]。

積層セラミックコンデンサとは?

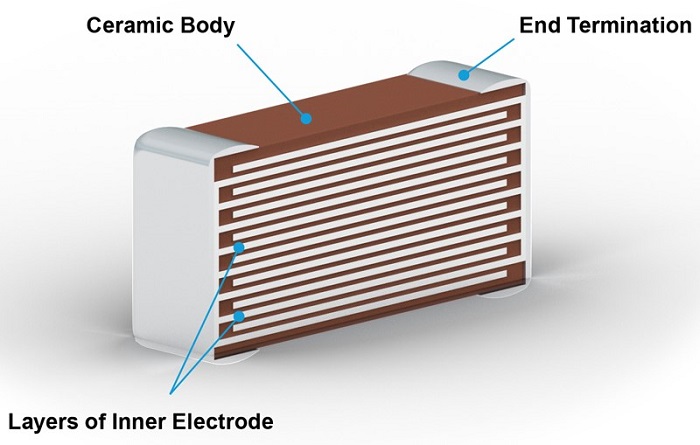

タンタル・コンデンサとは異なり、セラミック・コンデンサは層が厚く、プレートの重なり面積が小さいため、静電容量/体積が小さくなります。TiO2とBaTiO3は、MLCCに使用される最も一般的な2つの材料です。図2にMLCCの構成要素を示す。

図2:積層セラミック・コンデンサ [2]

MLCCには、クラス1とクラス2の2つのグループがあります。クラス1のセラミック・コンデンサは、温度変化に影響されないセラミック材料を使用しています。そのため、-25℃から80℃のような低温から高温まで静電容量が大きく変化することはありません。クラス1コンデンサは通常TiO2で作られており、比較的低いεrを持っています。

一方、クラス2のコンデンサは温度に敏感です。BaTiO3、Al2SiO5、MgO:XSiO2などの強誘電体材料で作られています。クラス2コンデンサは比較的高いεrを持つが、精度と安定性は低い。

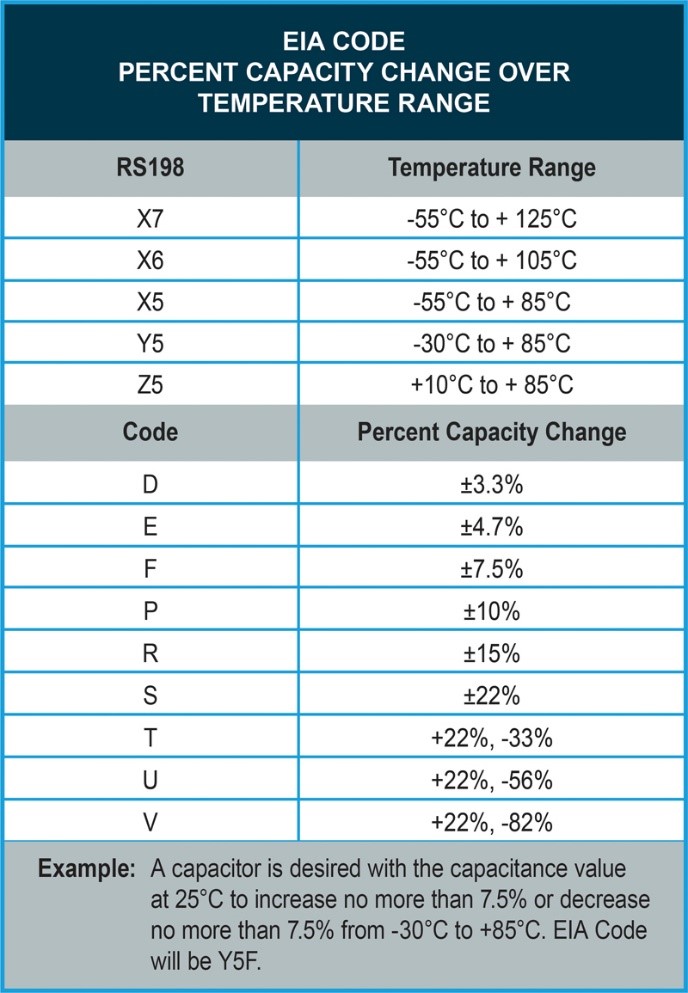

セラミックコンデンサは、温度範囲におけるコンデンサの安定性を示すEIAコードを使用しています。図3は各コードの意味を示しています。例えば、X7Rは-55℃から125℃まで静電容量が±15%変化することを意味します。

図3:EIAコード表[2]

タンタルコンデンサとMLCCの違いは?

インピーダンスと等価直列抵抗

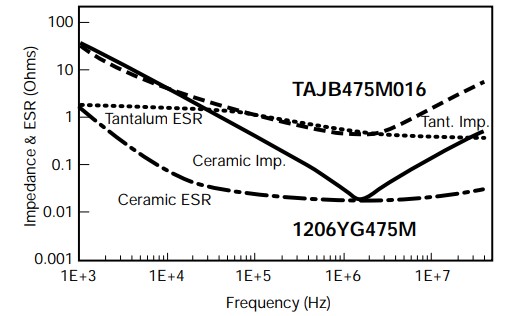

インピーダンス、寄生インダクタンス(ESL)、等価直列抵抗(ESR)は、コンデンサの性能について多くの情報を提供します。ESLとESRは、インピーダンスアナライザで計算できる。ESLとESRが小さいほど、コンデンサが優れていることを意味する。図4は、4.7µF、Y5V、16VのMLCCと4.7µF、16VのタンタルコンデンサのインピーダンスとESRを示している[1]。

図4: 4.7µFタンタルコンデンサとセラミックコンデンサのインピーダンスとESR曲線 [1]

低周波数では、両者のインピーダンスは同じであり、これは静電容量値が同じであることを意味します。周波数が高くなるにつれて、セラミック・コンデンサのESRはタンタル・コンデンサのそれよりもはるかに低くなります。インピーダンス曲線は、どちらも "V "字型を示し、最初に減少し、次に増加する。最初の減少部分は、容量値の増加の影響を受けている。その後、誘導性構成(ESL)が起こり、インピーダンス曲線が右上がりになる。図4に戻ると、インピーダンス曲線の端から見て、セラミック・コンデンサのESLはタンタル・コンデンサのそれよりもはるかに小さい。これは主に、タンタル・パッケージに使用されているリードフレームが原因です[1]。

温度の影響

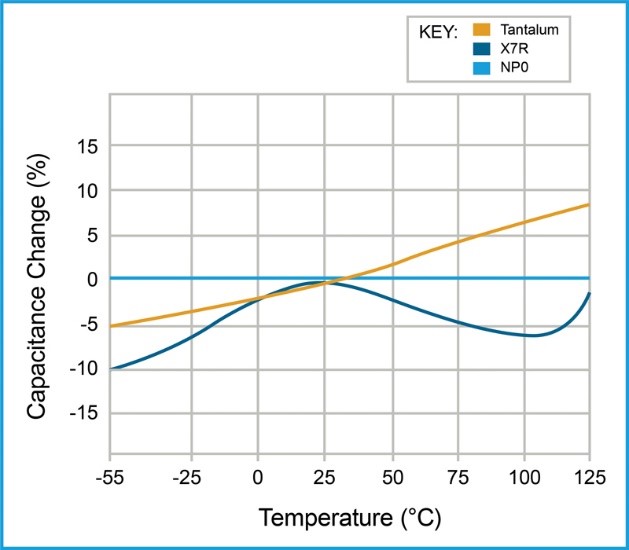

前述のように、クラス1のセラミック・コンデンサは温度に対して鈍感ですが、クラス2のセラミック・コンデンサは温度に敏感です。図5は、タンタル・コンデンサの静電容量が温度に対して直線的な関係を持つのに対し、クラス2のセラミック・コンデンサの静電容量が温度に対して不規則な関係を持つことを示しています。

図5:Ta、クラス1セラミック、クラス2セラミック・コンデンサの静電容量変化と温度 [2]

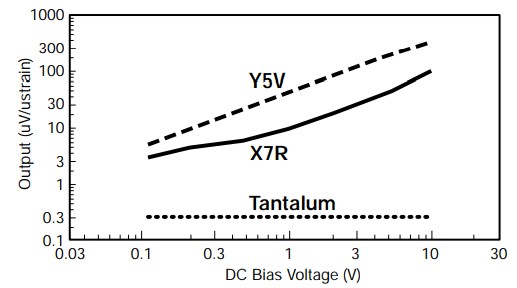

マイクロフォニック効果

コンデンサがオーディオ用途に使用される場合、マイクロフォニック効果または圧電効果は、コンデンサを選択する際の重要な特徴のひとつとなります[1]。MLCCに広く使用されているBaTiO3は、マイクロフォニック効果を示します。しかし、タンタルコンデンサはマイクロフォニック効果を示しません。1µFのコンデンサをテストすると、図6が得られ、クラス2のセラミック・コンデンサがマイクロフォニック効果を与えることがさらに確認できます。

図6:タンタル・コンデンサとセラミック・コンデンサのマイクロフォニック効果 [1]

結論

どちらのコンデンサが優れているかという単純な答えはありません。タンタルコンデンサは寿命が長く、静電容量/体積が大きく、安定性が高く、MLCCはインダクタンスとESRが小さい。用途に応じてお選びください。下表にタンタルコンデンサと積層セラミックコンデンサの違いを示します。

|

パラメータ |

タンタル |

セラミック |

|

ESR |

|

ü |

|

ESL |

|

ü |

|

インピーダンス |

|

ü |

|

キャパシタンス/体積 |

ü |

|

|

温度 |

ü |

|

|

マイクロフォニック |

ü |

|

|

寿命 |

ü |

|

|

価格 |

|

ü |

スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)では、タンタルコンデンサと積層セラミックコンデンサの両方を提供しています。 どのコンデンサを選ぶか迷われた場合は、お客様のアプリケーション情報を弊社技術スタッフに提供し、アドバイスを受けることができます。

参考文献

Cain, J. (n.d.).積層セラミックコンデンサとタンタルコンデンサの比較.

Zedníček, T. (2022, 6月 1).タンタルコンデンサとセラミックコンデンサの基礎と利点。受動部品ブログ.2023年1月11日、https://passive-components.eu/the-basics-benefits-of-tantalum-ceramic-capacitors/ から取得。

バー

バー

ビーズと球体

ビーズと球体

ボルト&ナット

ボルト&ナット

坩堝

坩堝

ディスク

ディスク

繊維

繊維

映画

映画

フレーク

フレーク

フォーム

フォーム

フォイル

フォイル

顆粒

顆粒

ハニカム

ハニカム

インク

インク

ラミネート

ラミネート

しこり

しこり

メッシュ

メッシュ

メタライズド・フィルム

メタライズド・フィルム

プレート

プレート

粉類

粉類

ロッド

ロッド

シーツ

シーツ

単結晶

単結晶

スパッタリングターゲット

スパッタリングターゲット

チューブ

チューブ

洗濯機

洗濯機

ワイヤー

ワイヤー

コンバータと計算機

コンバータと計算機

Chin Trento

Chin Trento