焦電入門

焦電性についての説明

焦電性とは、ある種の物質が温度変化に応じて電荷を発生する能力のことである。

焦電性とは、ある種の結晶やセラミックスが本来持っている電気分極の性質を指す。この分極は、材料の温度が変化すると変化し、電荷の発生につながる。

圧電性と焦電性

圧電性と焦電性はともに電荷の発生を伴うが、異なる刺激によって引き起こされる。圧電は材料に機械的な応力が加わったときに起こり、焦電は温度変化によって誘発されます。この2つの現象は、センサーやエネルギーハーベスティングデバイスを含む様々なアプリケーションにおいて非常に重要である。

焦電性の応用

焦電性材料は、赤外線センサー、モーションディテクター、エネルギーハーベスティングシステムに広く使用されています。熱エネルギーを電気エネルギーに変換するその能力は、民生用電子機器と産業用アプリケーションの両方で貴重なものとなっています。

焦電アプリケーションにおける誘電体材料

誘電体材料は焦電用途で重要な役割を果たします。これらの材料は高い電気抵抗を持ち、最小限のエネルギーを散逸させながら静電場を支えることができます。焦電デバイスにおける誘電体材料の有効性は、様々な温度下で分極を維持する能力に依存します。

焦電デバイスにおける水晶基板

水晶基板は焦電デバイスの基礎となります。結晶基板の品質と配向は焦電材料の性能に大きく影響します。 適切な配向は電荷生成の最大効率とデバイス内の電界の安定性を保証します。

焦電効果と他の熱電効果との比較

|

特性 |

焦電性 |

熱電性 |

|

トリガー |

温度変化 |

温度勾配 |

|

材料要件 |

非心対称結晶またはセラミックス |

導電性材料 |

|

用途 |

赤外線センサー、モーションディテクター |

発電、冷却システム |

|

電荷発生 |

自発分極変化 |

ゼーベック効果とペルチェ効果 |

焦電性材料の比較

焦電性とは、ある種の材料が温度変化に応じて電荷を発生する能力のことです。以下に焦電性物質とその応用例をいくつか挙げる:

- 硫酸トリグリシン(TGS): 赤外線(IR)検出器、特に熱感知と赤外線分光に使用される。周囲環境からの温度変化を検出できる。

- タンタル酸リチウム(LiTaO₃):サーマルカメラ、モーションディテクター、ガス分析器などの焦電センサーによく使用される。焦電係数が高く、温度変化に敏感。

- 酸化亜鉛(ZnO): 主に圧電特性で知られていますが、酸化亜鉛も焦電特性を示すことがあります。熱に敏感なデバイスなどの用途に使用される。

- ポリフッ化ビニリデン(PVDF): 焦電特性と圧電特性の両方を示すことができるポリマー。 PVDFはセンサー、アクチュエーター、エネルギーハーベスティングデバイスに使用されています。

- チタン酸バリウム(BaTiO₃):チタン酸バリウム(BaTiO₃):強誘電体として広く知られていますが、焦電性を示すこともあります。温度センサーや熱検知器などの用途に使用される。

これらの材料は、サーマルイメージングシステム、モーション検知、エネルギーハーベスティング技術によく使用されます。 詳しくはスタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)をご覧ください。

よくある質問

圧電性と焦電性の主な違いは何ですか?

圧電性は機械的応力によって発生し、焦電性は温度変化によって発生します。

焦電性を示す材料にはどのようなものがありますか?

非心対称結晶とある種のセラミックスが焦電性を示すことが知られています。

焦電性デバイスにおいて誘電体材料はどのように重要なのですか?

誘電体材料は静電場を支え、分極を維持し、焦電デバイスの効率を高めます。

焦電材料の一般的な用途は何ですか?

赤外線センサー、モーションディテクター、エネルギーハーベスティングシステムによく使われています。

焦電技術の開発にはどのような課題がありますか?

材料の安定性、環境感度、電子システムとの統合などが課題です。

バー

バー

ビーズと球体

ビーズと球体

ボルト&ナット

ボルト&ナット

坩堝

坩堝

ディスク

ディスク

繊維

繊維

映画

映画

フレーク

フレーク

フォーム

フォーム

フォイル

フォイル

顆粒

顆粒

ハニカム

ハニカム

インク

インク

ラミネート

ラミネート

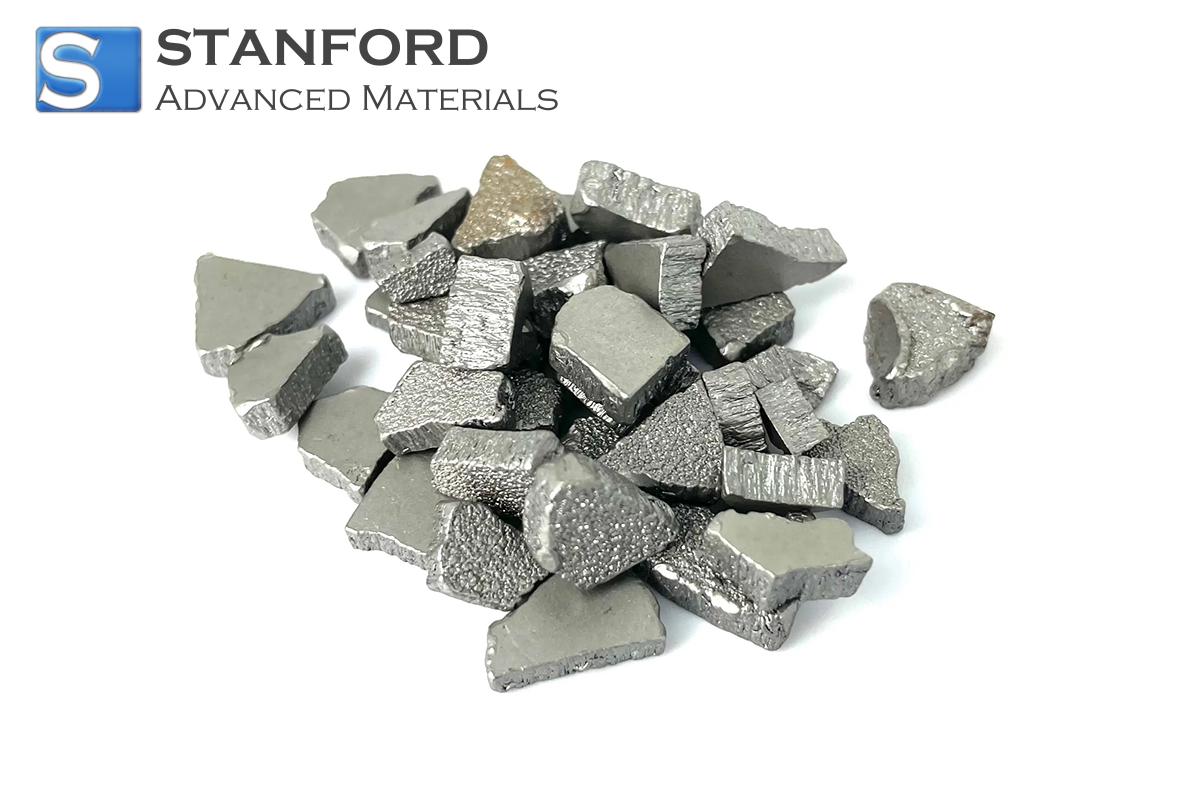

しこり

しこり

メッシュ

メッシュ

メタライズド・フィルム

メタライズド・フィルム

プレート

プレート

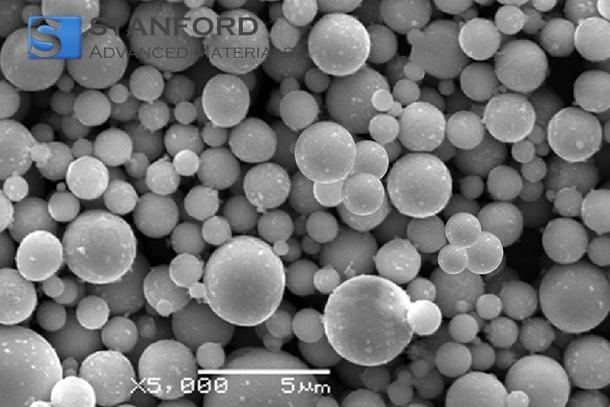

粉類

粉類

ロッド

ロッド

シーツ

シーツ

単結晶

単結晶

スパッタリングターゲット

スパッタリングターゲット

チューブ

チューブ

洗濯機

洗濯機

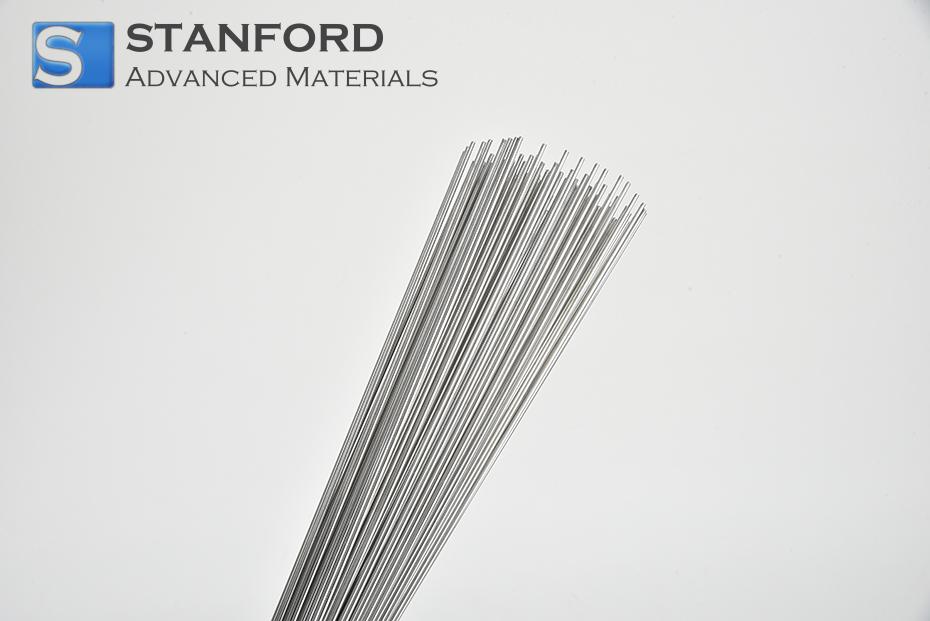

ワイヤー

ワイヤー

コンバータと計算機

コンバータと計算機

私たちのために書く

私たちのために書く

Chin Trento

Chin Trento